Introduction

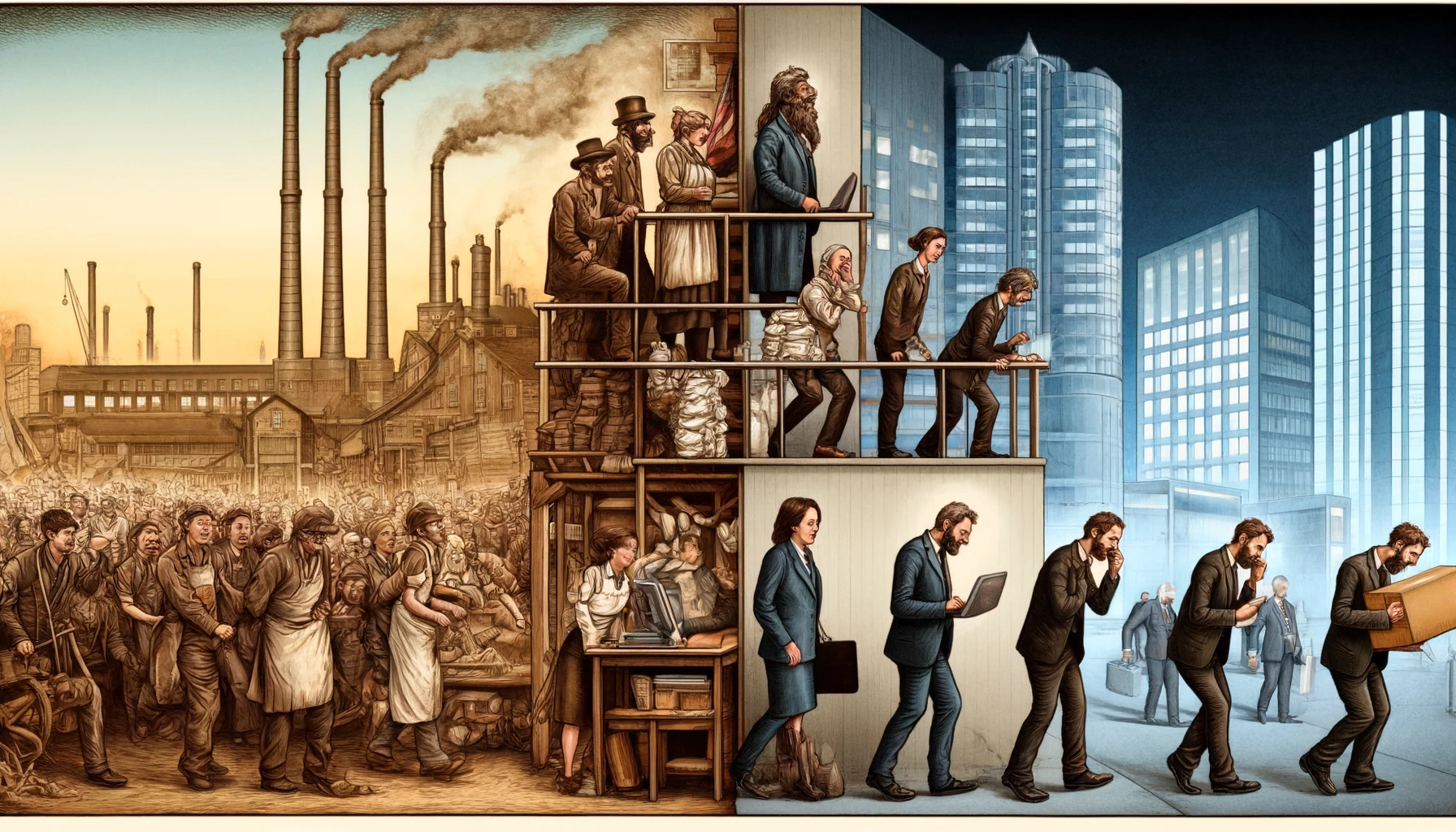

L’évolution des conditions de travail et des perceptions de la souffrance au travail révèle une transformation sémantique et conceptuelle profonde. Historiquement, les travailleurs ont exprimé leurs douleurs par des termes liés à la pauvreté et à l’exploitation. Aujourd’hui, des termes comme burn-out, fatigue et stress prédominent, souvent interprétés dans une dimension psychologique individuelle plutôt que sociale. Cette évolution sémantique reflète des changements dans le monde du travail et dans les manières dont les souffrances des travailleurs sont comprises et adressées.

Un Exemple Historique de Souffrance au Travail

En 1886, durant la grande grève des mineurs en Belgique, les habitants de Zele ont envoyé une lettre désespérée à la Commission d’enquête sur le travail industriel : “Ayez pitié de nous ! On suce le sang de l’ouvrier à Zele. Nous allons au tombeau par la faim et la misère. Allez voir les fabriques. Nous n’osons pas signer.” Cette lettre illustre la souffrance des travailleurs de l’époque, exprimée en termes de misère et d’exploitation. À cette époque, les conditions de travail extrêmes entraînaient souvent des décès dus à l’épuisement physique, sans qu’on parle de burn-out ou de stress au sens moderne.

Changement des Perceptions et des Termes

Aujourd’hui, les termes utilisés pour décrire la souffrance au travail sont bien différents. Nous parlons couramment de fatigue, de stress, d’épuisement professionnel et de burn-out. Ces termes relèvent davantage de la psychologie que de la sociologie, et mettent en avant des causes individuelles plutôt que collectives. Pourtant, il est crucial de comprendre que ces mots reflètent également des réalités sociales et des cadres collectifs du travail, qui influencent grandement les expériences individuelles.

Répertoires Sémantiques et Non-Dits Épistémologiques

Selon Guillaume Lecœur, auteur de la thèse “De la gestion des maux au ‘travail des mots’”, de nombreux processus sociaux sont structurés autour de non-dits qui influencent les perceptions des acteurs. Lecœur explore les origines scientifiques de la notion de stress, notamment en physiologie, et ses liens avec le monde industriel. Il constate que le répertoire sémantique des maux du travail est encombré et instable, influencé par des postures épistémologiques diverses. Il hypothèse que ce répertoire sémantique a des origines anciennes, issues de stratégies d’acteurs et de controverses épistémologiques entre scientifiques.

L’Évolution des Sciences et des Connaissances

Lecœur analyse comment les sciences se construisent et comment la croyance en leur rationalité pure masque souvent des influences sociales et historiques. La science est à la fois une pratique sociale et une construction socio-historique, influencée par des épistémès, c’est-à-dire des conceptions du monde propres à chaque époque. En étudiant les modes d’accès à la connaissance, Lecœur montre comment des glissements entre différents champs, notamment entre morale et science, influencent les paradigmes scientifiques.

Développement des Savoirs et Prédiction des Phénomènes

Le développement des sciences est souvent dirigé par des “matrices disciplinaires” fondées sur des valeurs sociales et morales. Ces matrices déterminent les paradigmes dominants et les “exemples communs” utilisés pour résoudre des problèmes concrets. Cependant, des anomalies peuvent surgir lorsque le savoir produit ne correspond plus à la perception des scientifiques, menant à des révolutions scientifiques. Les tensions paradigmatiques entre acteurs scientifiques, souvent ancrées dans des perceptions idéologiques du monde, sont également des moteurs de découverte.

Concurrences Épistémologiques et Soubassements Historiques

Lecœur explore les concurrences épistémologiques entre physiologistes industriels et acteurs des sciences du travail humain. Les physiologistes ont développé des notions de stress et de fatigue dans le cadre de la performance industrielle et des méthodes de management. En revanche, les sciences du travail humain se sont concentrées sur les conditions de travail des travailleurs, développant un vocabulaire différent pour soutenir ces conditions.

Deux Grandes Épistémologies

Depuis le XVIIe siècle, deux écoles de pensée en physiologie s’opposent : les mécanistes et les vitalistes. Au XIXe siècle, la physiologie mécaniste, liée à l’industrie, promettait une productivité éternelle en traitant l’humain comme une machine. Des figures comme Max Weber et Karl Marx ont critiqué ce paradigme, soulignant la nécessité de reconnaître la fatigue humaine dans l’organisation du travail. Malgré cela, la morale sous-jacente aux travaux de la physiologie industrielle persistait, influençant les méthodes de management et les stratégies de performance.

Les Sciences du Travail Humain

Contrairement à la physiologie industrielle, les sciences du travail humain, influencées par la sociologie et la psychodynamique du travail, se concentrent sur l’analyse du travail à partir des expériences des travailleurs. Ces disciplines mettent en avant l’importance des conditions de travail et critiquent les systèmes de gestion axés sur la mesure de la performance. Des figures comme Georges Friedmann et Christophe Dejours ont développé des approches centrées sur le sujet humain plutôt que sur des objets de laboratoire.

Synthèse des Deux Épistémologies

Lecœur propose un tableau récapitulatif des deux épistémologies, leurs acteurs, méthodes, stratégies et répertoires sémantiques. Il montre comment les physiologistes industriels ont cherché à optimiser la performance par la réduction de la fatigue, tandis que les sciences du travail humain ont développé des concepts comme le burn-out pour décrire les effets du stress chronique et des conditions de travail inadéquates.

Conclusion

L’analyse de Lecœur révèle que les termes modernes comme burn-out, fatigue et stress ont des origines complexes et anciennes. Ces termes sont le fruit de stratégies d’acteurs et de controverses épistémologiques, influencés par des cadres sociaux et historiques. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons mieux appréhender les réalités du travail contemporain et les souffrances des travailleurs, en intégrant à la fois les dimensions individuelles et collectives de ces maux.

Références et Lectures Recommandées

- Guillaume Lecœur. De la gestion des maux au « travail des mots » : contribution à une sociologie historique d’un répertoire sémantique des maux du travail (17e siècle à nos jours). Thèse, Conservatoire national des arts et métiers – Cnam, 2018.

- Entretien de Sandra Boré avec Marie-Anna Morand sur le burn-out vu par une physiologiste moderne. Lien YouTube.

/